がん患者さんにうつ症状が出ることは少なくありません。

病院では、病名をつけ、薬を処方するというのが仕事なので、ひとくくりに「うつ病」という病名がついて抗うつ薬が処方されるのが常です。

しかし単に「心の病気」ではないことがしばしば。。。

「うつ」も「がん」も栄養素で改善していた

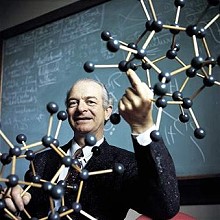

分子栄養医学の第一人者であるカナダのホッファー博士は精神科の医師でした。そのため精神病の症状が出ている患者さんが回されてきていたんですね。

それらがん患者さんにも栄養療法を施していたんです。

(生涯中7000人もの統合失調症患者を社会復帰させた事で有名)

で、栄養療法をしている患者さんたちは、うつなどの精神症状が改善するだけでなく、ガンが小さくなってたり、消えたりするので「一体どういうことか」と主治医に驚かれていたそうです。

その頃、アメリカのライナス・ポーリング博士は既にがんに対するビタミンCやEを利用した抗酸化が有効だと主張していました。しかし残念なことに、当時は(今から40年以上前)活性酸素や過酸化脂質などの影響を理解している人が少なかったんです。

そのためビタミンCががんを抑制するという論文はどんな一流ジャーナルも掲載してくれませんでした。

カナダからその様子を不憫に思っていたホッファー先生は、”自分の経験からしてもポーリング先生は正しいと思う。”と支持を表明して、共著で「Healing CANCER」ーがんを直すーという本を出したんです。

残念ながら出版前にポーリング博士は亡くなってしまったんですが。。。

ちょっと話がそれましたが、近年は、カール・ファイファーやウイリアム・ウォルシュといった有能な研究者によって、うつの生化学的なタイプ分類がなされるようになって、より適格な対策が可能になっています。

ストレスで消耗する栄養素

とりわけ脳は栄養素の影響を強く受けるため、栄養療法の得意とする分野です。

精神的ストレスによって消耗する栄養素に何があると思いますか?

考えてみてください。

:

:

:

それは、

・たんぱく質

・ビタミンC

・ビタミンB群(特にナイアシン)

・カルシウム

・マグネシウム

・鉄

・亜鉛

・DHA・EPA

結構いろいろありますよね。実は、これらが欠乏すると鬱のような症状が出てしまうのです。

うつ症状の原因は、なにかしらの栄養欠損なのですから、消耗してしまった栄養を足してあげることで改善可能です。

もちろん、ストレスとなる事柄への”考え方”を変えるということも鬱状態からの脱出の近道です。でも決して根性が足りない訳でも、くよくよするマイナス思考の”性格”という訳でもないんです。

多くの場合、問題は栄養欠損にあります。バランスのとれた食事や適切なサプリメントの利用で栄養欠損状態を改善すれば大丈夫!

うつの原因は重度のストレスだけじゃない

がんと診断されること自体が大きなストレスですから、そのために一時期うつ状態になるのはごく普通のことです。しかしこの状態はほとんどの人が早期に回復できるそうです。

とはいえそれ以外にも、がん患者さんがうつ状態に陥る幾つかパターンがあります。

1:がん治療そのもの

抗がん剤は、脳神経に影響するものが多々あります。記憶力や集中力の低下を経験することを「ケモブレイン」と言い、認知症になったのかと感じる方もいらっしゃるようです。

また、治療によって鉄や亜鉛のような脳に必要な栄養をたくさん消耗する上、活性酸素によって身体が傷ついてしまいます。

しかも副作用のため食べられなくなったり、食べてももどしてしまったり・・食事からの栄養すらとれなくなってしまうことも普通です。

様々な要因が重なって起こる栄養欠損からうつ状態になってしまうことがある訳です。

治療前後に十分な栄養対策をすることで、辛いうつ症状を最小限にしたり、早期回復を目指すことが可能です。

2:極端な食事療法

良かれと思って行った食事療法が鬱を招くというパターンがあります。

極端な食事によって、鉄欠乏性貧血が進行したり、ビタミンB群やコレステロール値が低値になってしまったり、腸内環境が悪化したりするとひどい心配性になったり、極度の不安感に襲われたり、どうしてもイライラして穏やかにものが言えなかったり、人に会うことや、”話す”ことが難しくなります。もう、脳が働けない状態になっているのです。

がん患者さんは、、もともとが貧血、B群不足、コレステロール低値という傾向があるのに、食事が偏ることで栄養欠損がさらに進行してしまうことがあるのですね。

極端な食事療法を取り入れる時には、ぜひ専門家の指導を受けながらになさってください。

3:血中アミノ酸バランスの異常

ちょっと小難しい話になりますが、がん細胞は血漿アミノ酸をガブガブ消費してしまうので、アミノ酸のバランスがおかしくなってしまうんです。特に、脳内神経伝達物質であるグルタミン・セリン・グリシン・トリプトファンなどを消費されちゃいます。

特にうつ症状と関わるのはトリプトファン。

トリプトファンは、アルブミンというアミノ酸と結合して運搬されます。

がん患者さんは様々な要因で低アルブミンなりやすく、そうなるとトリプトファンを運べなくなります。

トリプトファンが運べないことでどうなるかというと、幸せホルモンのセロトニンが合成できなくなるんです。セロトニンが不足することでうつ症状が出てしまいます。

ホッファー先生は、ナイアシンなどを使って、このセロトニン不足に対する栄養対策をした訳ですね〜。

以上のような理由からがん患者さんはうつ症状に陥りやすい環境にある訳ですが、改善は可能です。

そして、ホッファー先生の実例からも明らかなように、うつ状態を改善する栄養対策はがん治療中の方にとってプラスに働きます。

永遠に暗闇の中にいなければいけないのかと思うと絶望してしまうかもしれませんが、あなたが絶望の闇の中にとどまる必要はありません。

遺伝子が組み変わってしまったものに関しては、完全に治すことが難しい病態もありますが、薬に頼らなくても今よりもググッと改善する可能性ありです。希望が持てますね!

*自分はどの栄養素が不足しているんだろう?と思った方はご相談ください。

参考資料:金子雅俊講演集Ⅴ /特定非営利活動法人 分子栄養医学協会